2014年9月26日

患者さまから9月18日の日本経済新聞 夕刊に歯科用顕微鏡に関する記事が出ていることを教えて頂きました。

歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)を使うことで虫歯を見逃したり、削りすぎを避けられたり、これまでX線写真をもとに勘頼みだった根管治療のトラブルが避けられたりとメリットが掲載されていました。

また、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)を使用した治療では、治療状況をモニターで見ることができ治療の質を高める効果があることも記載されていました。

しかし、このようにメリットの多い歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)ですが、導入されているのは歯科の医療機関の3%程と少なく、これから導入する医院が増え、治療の質が高くなることが望まれます。

当院では、マイクロスコープを使用して質の高い治療をご提供できるよう努力しています。

名古屋 中区 栄 一壺歯科医院

2014年9月13日

他院で半年程前に右上側切歯を抜歯して、右上中切歯、側切歯の仮歯を入れてもらったのですが、昨日から腫れて痛みが出てきたので診てもれえませんか?ということで当院の患者さんのご紹介で来院されました。

初診時のスライドです。

}.JPG](https://www.icco-d.com/assets_c/%7B002663-20120404%5B00%5D%287%29%7D.JPG)

大変お忙しい方で、今まで、時間が取れず、なかなか思うように治療ができなかったとのことでした。

この時点で仮歯はすでに取れており、外れる度に自分ではめて使っているそうです。

大変、ご不自由でお気の毒に思います。

仮歯の中は仮歯が外れていたため、むし歯になっていました。

また、歯肉は赤く腫れ、指で押すと膿が出るような状態です。

遠方から来られるために来院される時は、1日とか半日の時間をお取りして集中的に治療することにしました。

まず、仮歯を作り替え、日常生活に問題が生じないようにします。

前歯部の保存が不可能な歯を抜歯したのですが、歯周病(歯槽膿漏)により歯槽骨(歯を支える骨)がかなりなくなっています。このままだと抜歯した後、歯肉が大きく窪んでしまい審美的に問題となります。

これを出来るだけ防ぐために抜歯した後、抜歯窩(抜歯したあとに残る穴)に骨移植材を入れ、歯槽骨の保存に努めました。

抜歯したところが治るまでの期間を利用して、根管治療が必要な歯を治療しました。

ご本人にはできるだけブラッシングを頑張って頂き、なんとか補綴物を製作することができる環境が整いました。

右上第一小臼歯から左上第一小臼歯までの8歯からなるブリッジをセットしました。

}.JPG](https://www.icco-d.com/assets_c/%7B002663-20140701%5B00%5D%282%29%7D.JPG)

左右で歯の長さが異なっていますが、歯が長くなっている部分は唇に覆い隠されるため日常生活で問題になることはありません。

また、歯茎に窪みが出来ていないので、食べ物が停滞したり審美的に問題となるようなことはありません。

これで講演など人前でお話になる時に、口もとを気にせずご活躍されることと思います。

名古屋 中区 栄 一壺歯科医院

2014年9月10日

疲れたり、体調の悪い時など長い間、右下に違和感を感じていらしたそうです。

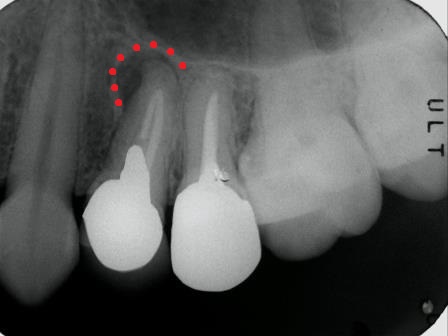

初診時のレントゲン写真です。

右下第一大臼歯の近心根、遠心根に根尖病巣があります。

}C.JPG](https://www.icco-d.com/assets_c/%7B002137-20060307%5B00%5D%280%29%7DC.JPG)

クラウン(被せ物)を外すと歯冠部分があまりなく十分な防湿ができないため、コンポジットレジンで隔壁を作り、無菌的処置ができる環境を作りました。

ラバーダムをして根管治療の開始です。

近心根が2根。遠心根が1根。遠心根は2根がつながったような扁平な形をしていましたが、3回の治療で根管充填を終えることができました。

}.JPG](https://www.icco-d.com/assets_c/%7B002137-20060411%5B00%5D%280%29%7D.JPG)

根管治療終了後は以前のように違和感を感じることはなく快適に過ごされています。

治療後6年8カ月のレントゲン写真です。

根尖病巣は治癒していると思われます。

}.JPG](https://www.icco-d.com/assets_c/%7B002137-20120124%5B00%5D%288%29%7D.JPG)

名古屋 中区 栄 一壺歯科医院

2014年9月4日

2008年11月に左上6番あたりの歯が咬むと痛いと来院されました。

ご本人は蓄膿症があるので、そのために痛むのではないかと心配されています。

レントゲン写真を撮影してみると頬側近心根に病巣があります。(後日、撮影したレントゲン写真には口蓋根にも根尖病巣がありました)

治療内容をご説明して左上6番の根管治療を開始。

病巣がある近心頬側根にはMB1、MB2の2根管ある可能性がありますがMB2は確認できず、MB1は根管の中央付近までしか治療できませんでしたが、十分に消毒した後、緊密に根充しました。

治療後6年6ヶ月後の状態です。

近心根にあった病巣はなくなり、口蓋根の根尖部も改善しています。

}.JPG](https://www.icco-d.com/assets_c/%7B002484-20140412%5B00%5D%286%29%7D.JPG)

治療後は以前のように咬合痛や鈍い痛みは全くなくなり快調です、と話されていました。

ホッ。

6年半の間に左上4番の治療も行いました。根尖病巣がありましが、こちらも改善しています。

名古屋 中区 栄 一壺歯科医院

2014年9月3日

クインテッセンス出版が発行している新聞クイントに食物添加物と血管石灰化の関係について掲載がありましたのでチョットご紹介します。

動脈の血管壁にプラークができ、血管が硬くなることを動脈硬化といいますが、その一因が高リン血症であることがわかってきました。

リンはハムやソーセージ、インスタント麺、ビン・缶詰、清涼飲料水の添加物としてリン(リン酸塩)が含まれています。通常の食材にもリン(有機リン)が含まれていますが、添加物のリン(無機リン)は、有機リンに比べて有害で吸収されやすいので注意が必要です。

食品は無添加が好ましいのですが、添加物のことを少し理解して、うまく付き合っていかれればとおもいます。

2014年6月30日

根管治療のトレーニングをしていたらエナメル質に形態異常があることに気づきました。

エナメル突起と呼ばれるもので歯根方向にエナメル質が長く伸びた状態を言います。

この歯の場合は根分岐部を越えさらに深いとろまで伸びていました。

エナメル突起のあるところは歯肉との付着が上皮性のため強い結合織性とは異なり付着が弱いので歯周ポケットを形成しやすく、歯周病になりやすくなっています。

この歯の処置としてはエナメル突起を削り取ることになりますね。

名古屋 中区 栄 一壺歯科医院

2014年5月28日

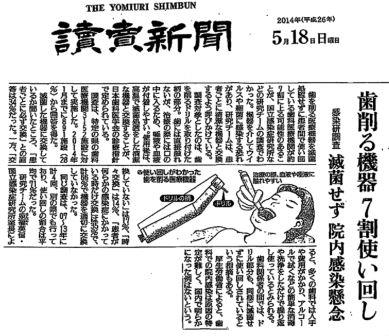

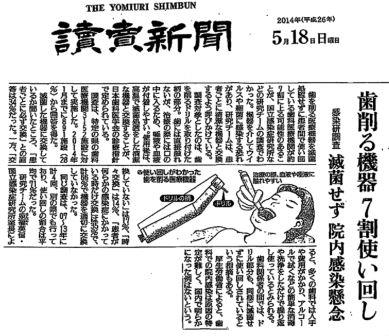

“こんな記事が読売新聞に載っていた”と患者さんが新聞のコピーを持って来られました。

記事にもあるように、歯科治療で使用するドリルやドリルを取り付けた柄の部分(適切な表現ではありませんが)は治療中に唾液や血液が付着するため院内感染の原因の1つと考えられます。

そのため、使用後は滅菌して使い回しせず、患者さんごとに滅菌された機器を使用することが求められます。

当院では、患者さんに使用した機器は、治療後すべて世界で最も厳しいヨーロッパ基準をクリアしたオートクレーブを使用して滅菌消毒しています。

また、消毒できないものはディスポーザブルのものを使用して、清潔な状態を保つよう努力しています。

歯科治療は細菌との戦いです。そのような治療をしているのですから、もっと感染に注意を払わなければいけないと思います。

読売新聞.pdf

名古屋 中区 栄 一壺歯科医院

2014年5月27日

2009年7月に、左上4番の根尖付近が腫れた状態で来院されました。

レントゲン写真を用いて現状をご説明し、まずは抗生物質で腫れを抑え、次回から根管治療を始めることにしました。

レントゲン写真では、4番の根尖周囲に透過像が見られます。

治療は、ラバーダムをして通法通り根管治療を行いましたが、残念ながら頬側根は閉鎖しており、リーマーが到達したところまで拡大し、十分に消毒して緊密に根管充填しました。

口蓋根は根尖まで穿通できましたので、拡大、清掃、洗浄、消毒して根管充填しました。

4年10ヶ月後のリコール時のレントゲン写真です。

根尖部の透過像はなくなり、骨が再生しています。

治療後、腫れや痛みはなくなり、歯を気にすることはなく生活ができたそうです。

名古屋 中区 栄 一壺歯科医院